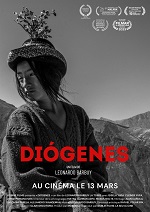

Sortie : le 13 Mars 2024

Sortie : le 13 Mars 2024

VU - 3 Zooms -

Film péruvien, français, colombien

Ecrit et réalisé par Leonardo Barbuy La Torre

Avec Jorge Pomanchari, Gisela Yupa…

Drame – 1h20 -

Pas de rencontre pour ce film, c'est haut !

FESTIVAL DE MALAGA (Espagne)

Meilleur film ibéro américain

Meilleur réalisateur

FESTIVAL DU CINEMA PERUVIEN DE PARIS

Mention spéciale

Le film est programmé au prochain Festival Ciné Latino de Toulouse 2024

Titre original : Diogenes

Distributeur : Bobine films

Distributeur : Bobine films

Avec

Sabina : Gisela Yupa

Santiago : Cleiner Yupa

Diógenes : Jorge Pomanchari

L'histoire : Au milieu des Andes péruviennes, deux jeunes enfants se retrouvent élevés par leur père, un peintre héritier d’une tradition ancestrale, les Tablas de Sarhua. Il fait commerce de ses peintures en échange de produits de première nécessité, tandis que ses enfants l’attendent. À la suite d’une série d’événements inattendus, ces derniers vont découvrir une nouvelle réalité. En particulier Sabina, la sœur aînée, qui va être amenée à rencontrer son passé et sa culture...

Notre avis : Une oeuvre singulière, qui peu dérouter, mais qui dès les premières images nous envoûte et nous donne envie de savoir et de découvrir : la légitimité première du 7ème Art... Nous nous demandons si c'est un documentaire ou bien une fiction, eh bien, cela oscille entre les deux et c'est ce qui est intéressant : de découvrir cette vie retirée dans les hauteurs des Andes, inspiré par les actes du philosophe grec Diogène de Sinope, dont le père ici porte le nom de Diogenes en référence. Les images en noir et blanc sont superbes, le cadrage et la lumière dans les clairs obscures renforce leurs beautés et le récit. Un film à découvrir, qui est une véritable oeuvre cinématographique issue d'un pays qui produit peu : mais quelle excellence ! Gérard Chargé - 3 Zooms -

Note de production

Pour comprendre Diógenes, il est bon de se souvenir de l’histoire du philosophe Diogène de Sinope. Ce dernier vivait dehors, dans un total dénuement. D’une grande modestie, il se contentait uniquement d’un manteau qui ne le protégeait pas, d’un bâton, d’une besace et d’une écuelle.

En réaction à des conventions sociales dont il fustigeait l’artifice et la superficialité, il préconisait une certaine forme d’ascétisme. La vie se devait d’être simple, sans fioritures et au plus proche de la nature.

Pour dormir, Diogène se contentait simplement d’une grande jarre. Célèbre représentant de l’école cynique, le penseur a notamment donné son nom au « Syndrome de Diogène » qui désigne le fait d’accumuler des objets chez soi de manière maladive. Un syndrome au nom bien contradictoire donc par rapport à la doctrine d’origine prônée par le philosophe grec.

Entretien avec le réalisateur Leonardo Barbuy La Torre

Quelle a été la genèse du film ?

À l’origine, il y a quelque chose que j’ai écrit pour un livre sur le film qui disait : « Ce n’est pas un fait mineur ou simplement anecdotique que l’origine de ce projet soit un rêve ». Chaque fois que je revenais de la petite maison que mes grands-parents avaient dans la province de Huarochirí, qui se trouve dans la région autour de Lima, je regardais étonné et intrigué les petits ranchs situés dans les parties supérieures des massifs montagneux qui nous entouraient. À cette époque, je n’étais pas au courant qu’il s’agissait de refuges sporadiques. Naïvement, j’imaginais que ces maisons appartenaient à ceux qui, pour une raison ou une autre, avaient décidé de se retirer de la ville. Peut-être avaient-ils du le faire sur mandat communal, en guise de punition. Je me suis toujours posé la question du fait de vivre en hauteur, dans les sommets, sans jamais voir personne, sans parler à quiconque.

de ce projet soit un rêve ». Chaque fois que je revenais de la petite maison que mes grands-parents avaient dans la province de Huarochirí, qui se trouve dans la région autour de Lima, je regardais étonné et intrigué les petits ranchs situés dans les parties supérieures des massifs montagneux qui nous entouraient. À cette époque, je n’étais pas au courant qu’il s’agissait de refuges sporadiques. Naïvement, j’imaginais que ces maisons appartenaient à ceux qui, pour une raison ou une autre, avaient décidé de se retirer de la ville. Peut-être avaient-ils du le faire sur mandat communal, en guise de punition. Je me suis toujours posé la question du fait de vivre en hauteur, dans les sommets, sans jamais voir personne, sans parler à quiconque.

de ce projet soit un rêve ». Chaque fois que je revenais de la petite maison que mes grands-parents avaient dans la province de Huarochirí, qui se trouve dans la région autour de Lima, je regardais étonné et intrigué les petits ranchs situés dans les parties supérieures des massifs montagneux qui nous entouraient. À cette époque, je n’étais pas au courant qu’il s’agissait de refuges sporadiques. Naïvement, j’imaginais que ces maisons appartenaient à ceux qui, pour une raison ou une autre, avaient décidé de se retirer de la ville. Peut-être avaient-ils du le faire sur mandat communal, en guise de punition. Je me suis toujours posé la question du fait de vivre en hauteur, dans les sommets, sans jamais voir personne, sans parler à quiconque.

de ce projet soit un rêve ». Chaque fois que je revenais de la petite maison que mes grands-parents avaient dans la province de Huarochirí, qui se trouve dans la région autour de Lima, je regardais étonné et intrigué les petits ranchs situés dans les parties supérieures des massifs montagneux qui nous entouraient. À cette époque, je n’étais pas au courant qu’il s’agissait de refuges sporadiques. Naïvement, j’imaginais que ces maisons appartenaient à ceux qui, pour une raison ou une autre, avaient décidé de se retirer de la ville. Peut-être avaient-ils du le faire sur mandat communal, en guise de punition. Je me suis toujours posé la question du fait de vivre en hauteur, dans les sommets, sans jamais voir personne, sans parler à quiconque. À trente ans, je me suis réveillé en me souvenant d’un rêve qui était celui d’un ranch en pâturage. Je m’approchais, entrouvrais une porte et découvrais un mort qui gisait sur le sol. Peut-être que j’ai rêvé davantage. Quand j’y repense, je me dis que ce songe est l’un des plus atypiques que j’ai pu faire. À l’époque, ma fille allait avoir cinq ans et mon fils avait trois ans. Je me suis posé la question suivante : Et si ce corps avait été découvert par mes enfants et non par moi ? Autrement dit, qu’est-ce qui pousserait un père à s’isoler avec ces deux rejetons au beau milieu des Andes ? Deux enfants coupés du monde, au milieu des montagnes andines, découvrent un matin leur père décédé. Je me suis imaginé très clairement dans une salle de cinéma en train de regarder un film sur la vie de trois personnages, l’événement qui allait tout basculer et ses conséquences.

Dès le premier plan, vous installez une ambiance envoûtante qui hypnotise littéralement le spectateur. Aviez-vous des références en tête ?

Je ne me suis nourri d’aucun autre film pour réaliser celui-ci. Il y a bien sûr eu des références indirectes qui ont nourri ma façon de regarder ou de faire des films. Ces références m’ont également aidé dans la manière de voir la réalité, la vie et moi-même.

Vous avez déjà évoqué l'influence qu'a pu avoir l'œuvre du grand cinéaste espagnol Victor Erice sur votre cinéma. Quelle place occupe-t-il dans votre panthéon cinématographique ?

Ce cinéaste a eu une grande influence sur moi. Au moment où j’ai tourné Diógenes, il n’avait réalisé que trois longs-métrages mais dans chacun d’entre eux, j’ai trouvé quelque chose de très précieux quant à mon approche du cinéma. Je ne sais pas si c’est le réalisateur qui m’a le plus influencé. En tout cas, je suis fasciné par la manière dont il pense le cinéma à travers le langage, les discours et les mots. Je me souviens d’une de ces Masterclass en 2017 à laquelle j’ai pu assister. C’était un moment unique.

Dans le film, le père est peintre et héritier d'une tradition ancestrale, les tablas de Sarhua. Quelle place occupent-ils dans la société péruvienne ?

Les Tablas de Sarhua occupent une place fondamentale dans le contexte des traditions artisanales, dans les Andes Péruviennes, en particulier d’Ayacucho. Il s’agit du patrimoine culturel immatériel national. Il faut également rappeler qu’ils ont récemment fait la une des journaux lorsque plusieurs panneaux restés de nombreuses années aux Etats-Unis sont revenus aux Etats-Unis et ont été accusés de faire l’apologie du terrorisme puisqu’ils chroniquaient les périodes de trouble et de grands dangers qui avaient secoué le Pérou. J’étais choqué par ce jugement totalement faux et stigmatisant. Il faut garder à l’esprit que les Tablas de Sarhua appartiennent à une large tradition qui les surpasse et les précède : le qelqay. En quechua, ce verbe signifie « écrire ». Mais ce n’est pas très précis puisque l’écriture telle que nous la connaissons aujourd’hui (les signes graphiques qui font référence au mot) n’existait pas pour le quechua. Le qelqay se nourrit d’autres types de signes qui « écrivent » la mémoire familiale et sociale mais également les événements ou les manifestations culturelles. Le tout basé sur des dessins ou des volumes qui représentent la réalité du point de vue, principalement de la vision andine du monde.

Diógene revisite, comme son nom l'indique, le mythe de Diogène. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce texte fondateur ?

Il établit principalement un lien entre le personnage du film (dans les montagnes péruviennes baignées par la culture quechua, on trouve beaucoup de personnes portant des noms grecs ou romains) et le Diógène de Sinope ou « Diogène, le chien ». Ce dernier était un philosophe cynique qui regardait avec mépris l’humanité devant laquelle il avait perdu tout espoir. On lui attribue des phrases comme « Plus je connais les gens, plus j’aime mon chien ».

Le format du film est assez singulier. On oscille entre une fiction très expressionniste et un documentaire. Comment pourriez-vous le définir ?

Je ne saurais pas vraiment comment le définir. En fait, je n’ai pas assez de distance pour me positionner par rapport à un spectateur qui pourrait analyser le film comme bon lui semble. Pour le moment, je sais que les critiques de cinéma louent sa singularité et la manière dont il a de s’inscrire dans une histoire du cinéma péruvien.

La communauté dont il est question dans le film parle quechua. Quelle est l'importance de cette langue aujourd'hui au Pérou ? Comment arrive-t-elle à exister par rapport à l'espagnol ?

Environ trois millions et demi de Péruviens parlent le quechua. À elles seules, ces données sont révélatrices. C’est une langue riche, active et qui n’est pas prête de disparaître. Par ailleurs, le fait qu’elle soit parlée dans les montagnes péruviennes reflète la volonté de préserver une racine qui lie ses habitants au patrimoine culturel antérieur à la conquête espagnole. Il faut souligner que le quechua est une langue organisée d’une manière très différente par rapport à l’espagnol. Elle est étroitement liée à la vision du monde andine. Il s’agit non seulement de parler de ce qui se passe mais également de faire bouger les choses à partir du discours. C’est une langue qui ne saurait être remplacée par l’espagnol pour ces raisons.

Depuis quelques années, le Pérou traverse une grande crise, tant au niveau politique avec la valse des présidents que sur le plan économique et social. Dans ce contexte, quelle est la place pour la création cinématographique ?

En principe, il faut se dire qu’il y a toujours de la place pour la création cinématographique. Que ce soit pour dénoncer, retenir, divertir, approfondir, confronter ou expérimenter. Le cinéma fait toujours partie du miroir collectif. Toutefois, il garde à l’esprit la particularité de ce miroir. Ainsi, la place que prend chaque « œuvre/miroir » est différente. Il y a des films qui provoquent un drôle d’effet. Lorsque nous les voyons, nous ne voyons pas nous-mêmes. Nous voulons satisfaire le plus avec notre regard. Mais il existe aussi des œuvres qui nous permettent de nous voir non seulement dans ce que nous aimons mais aussi dans ce que nous ne pouvons pas voir sans le miroir comme notre visage qui reste inaccessible par nos propres yeux. J’irais même plus loin en disant qu’il existe des œuvres qui proposent de « briser le miroir» et ainsi permettre de regarder le reflet tout en contemplant le miroir en tant que tel. Ainsi, nous prenons conscience de qui nous sommes et de ce que nous représentons. Le cinéma péruvien, au cours de ces dix dernières années, a développé cet exercice d’attention et de confrontation comme encore jamais auparavant. Des films plus expérimentaux comme des longs-métrages plus réfléchis ou commerciaux nous montrent quelque chose sur nous-mêmes en tant que pays. Il est dommage que cette croissance soit aujourd’hui menacée à cause du Congrès.

Dans le rôle du père, Jorge Pomacanchari est incroyable. Comment est-il arrivé sur le projet ?

Dans le rôle du père, Jorge Pomacanchari est incroyable. Comment est-il arrivé sur le projet ? Dès que je l’ai rencontré, j’ai su que je voulais faire le film avec lui. Son histoire, son regard et sa personnalité sont autant de paramètres fascinants. Pendant toute la phase pré-production du film, nous avons tissé une véritable relation de confiance et d’écoute, qui n’a fait que se renforcer au cours du tournage.

Les deux enfants sont incarnés par Gisela Yupa et Clainer Yupa. Ils n'avaient jamais fait de cinéma avant ce film. Comment les avez-vous dirigés ?

Ce sont deux enfants extraordinaires. Gisela a même reçu un prix d’interprétation pour son rôle au Festival CineBH de Bello Horizonte au Brésil. En fait, je n’ai pas eu besoin de les diriger. J’ai cherché à développer une relation de confiance avec eux à partir de laquelle pourrait survenir ce précieux jeu cinématographique tant recherché.

L'un des aspects les plus importants du film, c'est évidemment cette photo en noir et blanc. Vous avez notamment travaillé avec deux directeurs de la photographie, Mateo Guzman et Musuknolte. Racontez-nous cette collaboration...

MusukNolte est l’un de mes amis d’enfance. Il est photographe professionnel et possède de vastes archives photographiques en noir et blanc des montagnes andines avec lesquelles il a pu nourrir mon écriture au cours de la rédaction de Diógenes. Il a donc « infusé » le film de son esthétique si particulière. C’est la première fois qu’il s’occupe de la photographie d’une oeuvre cinématographique. Il fallait donc s’assurer d’une personne qui serait plus chevronnée à ce sujet. J’ai rencontré Mateo Guzmán et je me suis très bien entendu avec lui. Nous sommes devenus amis et ce fut un vrai plaisir de collaborer à ses côtés.

Outre le scénario et la réalisation, vous signez également la musique du film. Quelles étaient vos intentions de départ ?

Au départ, je voulais utiliser uniquement la musique qui existait dans le district de Sarhua. J’ai donc travaillé avec des musiciens locaux avec qui nous avons fait des enregistrements que j’ai emportés ensuite avec moi pour le montage. J’ai ensuite décidé, sur proposition de mon monteur, de composer la musique originale du film. J’ai travaillé sur une composition basée sur la chanson funéraire San Grégorio, chantée par les femmes de la ville pour une scène du film. J’ai fait le choix d’utiliser le clavecin qui est un instrument assez méconnu au Pérou. Bien qu’étranger, il aurait néanmoins pu faire partie de la tradition instrumentale locale puisqu’il appartient à la grande famille des instruments de la Renaissance européenne alors particulièrement en vogue à l’époque de la conquête espagnole. Beaucoup d’instruments du Vieux Continent sont arrivés au Pérou et ont fini par être utilisés dans le cadre de traditions musicales locales.

Vous dirigez MARES, une association à Lima dédié à la recherche et à la pratique du développement et de l'apprentissage autonome. Parlez-nous en...

Il s’agit d’une association qui accueille les familles ayant décidé que leurs enfants ne fréquenteraient pas l’école conventionnelle. Chez MARES, nous proposons une alternative au système scolaire directif et prédéterminé. Nous travaillons à partir de la notion d’apprentissage autonome en coexistence. Autrement dit, il s’agit de partager un espace d’apprentissage commun tout en étant capable d’accueillir des intérêts divers.

Tout ceci fait partie de l’exercice d’apprentissage. L’association existe depuis 2012 et se consacre, en plus de l’accompagnement des familles, à la recherche du phénomène même du développement cognitif, psychologique, de l’apprentissage, de la constitution de soi et de l’importance de la coexistence dans le développement complet d’une personne.

Quels sont vos projets pour la suite ?

Actuellement, j’écris le scénario de mon deuxième long-métrage qui porte sur ma relation avec mon père. Il avait soixante ans lorsque je suis né. Ce film se déroulera dans les années 1990 dans le quartier de Canto Grande, qui se trouve dans la ville de San Juan de Lurigancho. Mon père était un Argentin excentrique, un inventeur, un guide spirituel, doté de nombreuses qualités mais qui n’a jamais vraiment eu la fibre paternelle.

D’autre part, j’ai également l’écriture de mon troisième film. Je sais que ce n’est pas celui que je vais réaliser maintenant car il demande encore beaucoup de recherches et de maturité. Il s’agit d’un film d’époque, qui se déroule dans la seconde moitié du XIXème siècle dans le sud du Pérou. Ce long-métrage abordera les relations de pouvoir entre les propriétaires fonciers et les héritiers d’immigrés africains. J’y aborde notamment le thème de l’esclavage.

Enfin, j’entre également dans une phase importante de recherche sur le développement et l’apprentissage autonome, cherchant à systématiser ce sur quoi nous avons depuis 2012 chez MARES. Il convient désormais de définir une proposition.

| < Préc | Suivant > |

|---|